行色匆匆西南行

筹划这趟采风很久了。

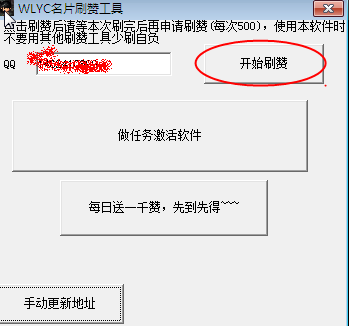

我一直向往那青山绿水的张家界和小七孔免费领取1000名片赞网站,迷恋那神秘的苗寨、侗寨和瑶寨,神往那拔地而起的梵净山,还有那独具特色的凤凰和镇远两座古城,况且,还有那层层叠叠的龙脊梯田,薄雾飘浮的小东江!

2011年8月25日,我们一行7人自驾车终于出发了。

一.千峰叠起张家界

八年前去过张家界,那是一个风雨交加的日子,站在贺龙公园的峰林前,蒙蒙细雨中,一切都淹没烟雨中。

我一直认为,张家界的精华就是那三千座峰林,那是她有别于其他地方的身份证。至于那潺潺流水,葱茏树木,都是她的陪衬。于是,我们轻车简从,从武陵源进入景区,搭乘景区的环保车直奔百龙电梯,路过水绕四门,张开人人摄影网的大旗,算是一张名片吧!

百龙观光电梯工程气势宏大,垂直高差335米,运行高度326米,由154米山体内竖井和172米贴山钢结构构成,采用三台双层全暴露观光电梯并列分体运行。每台一次载客47人,运行速度3米/秒,不到2分钟,我们已经站在袁家界的山顶上了。

天气非常糟糕,雾气蒙蒙,远处的峰林都笼罩在雾霭中。

袁家界最时尚的就是那根“南天一柱”,又名“乾坤柱”,突兀而起,高大威猛,峰体造型奇特,下方上圆,郁郁葱葱,苍苍翠翠,近在咫尺,愈显现气势恢宏、气度非凡。

《阿凡达》中的悬浮山“哈利路亚山”原型,就是这个“南天一柱”,影片播出后,此地成为海内外亿万观众心中的向往之地,这个“乾坤柱”也因此被更名为“哈利路亚山”,当地人甚至把最佳的摄影位置围了起来,游客如果要照相,就要“照章纳费”,靠山吃山,一点不假!

袁家界左面南沿,一天然石桥凌空飞驾于两座巨大的石峰之中,厚约4米,宽2米余,跨度约50米,相对高度400多米。桥面两端石峰上,绿树丛簇,郁郁葱葱,峰壁则宛若斧劈,草木不生。立桥边俯视,透过稀疏树叶,见云涌雾蒸,幽深莫测。自北端步行过桥,狭窄处仅数十厘米,心惊却步。绕过深谷,站在相距40多米处观桥台上,桥的全貌映入眼帘,桥身雄奇伟岸。

吃过午饭,坐景区的环保车直奔天子山。贺龙元帅的雕像还是那样伟岸,军大衣、烟斗,还有那匹战马。始终陪伴着他。我始终不解贺老总为何立于此处,原来天子山归元帅的老家桑植县管辖,后划归张家界的武陵源区,所以才有了今天的贺龙公园。

西海峰林就在元帅的背后,宽大的峡谷内,峰林迭起,这才是真正的张家界,这才是张家界最迷人的地方。可惜雾气太重,无论如何也拍不出一张像样的片子来。

绕着沟沿逶迤前行,不同的角度,幻化成不同的场景。

贺老总的墓地也立于此处,墓碑上简单的几个字:贺龙元帅。

我一直寻找那心目中的“御笔峰”,那是令摄影家与画家们倾倒的最佳风景点之一。游记中写到:站在观景台向西南远眺,但见山谷数十座错落有致的秀峰突起,遥冲蓝天,靠右的石峰像倒插的御笔,靠左的石峰似搁笔的“江山”。不过,雾霭中的“御笔峰”干巴巴的竖立在那里,没有韵味,没有生机。

“天女散花”远远地坐落在一个山脊上,那是一个美好的传说,没有了好的光影,我顿时对她失去了兴趣。

点将台让人有点失望。到住处放下行李,租上一辆面包车,沿着崎岖颠簸的土路,我们去老屋场拍摄夕阳。居高临下,老远就看到了“空中田园”和传说中的“神兵聚会”。

及至下到峡谷的沟沿,就像和神兵们面对面,数十根石柱从谷底冲天而起,他们和免费领取1000名片赞网站你咫尺面对,你坐在沟沿上,就像和他们拉家常。雾霭中的夕阳一片惨白,没有了暖暖的色调,没有了拍摄的兴趣。

告别他们,回到住处,筹划着明天早上到大观台拍摄日出。

大观台确实是拍摄日出的好地方,层次极为丰富,可惜又是一个浓雾遮日的日子,红红的太阳从山后升起,山的这边一片灰白。

回程的路上,拐到了神堂湾,据说那里也是一个出片子的地方,可惜,还是一片灰蒙蒙。

转了一圈,觉得还是西海峰林最让人留恋,下决心再去一次,也许比昨天回有所收获。谁知道上午的光线还不如昨天下午,无奈,转身下山。

张家界,留下了许多遗憾。

二.芙蓉镇

芙蓉镇并不在这次采风的计划中,由于从张家界下来的有点早,又是顺路,于是就有了这次的芙蓉镇之行。

芙蓉镇原名王村,位于湖南省湘西土家族苗族自治州永顺县境内,是一座土家族人聚居的古镇,镇中至今保存了完好的青石板路以及古民居(主要是吊脚楼),因小说《芙蓉镇》改编的同名电影《芙蓉镇》在此拍摄而得名,这个原本叫王村的小镇从此以也这部电影为名,芙蓉镇于是出现在中国旅游版图中。

古镇的街道成了商贾之地,两边的店铺鳞次栉比,临街的民居,参差错落,飞檐翘角,古色古香。

路边接踵的吊脚楼里分布着各式的经营店铺:旅游用品、小饭店、米豆腐店、织艺店等,显得有点拥挤、凌乱。

芙蓉镇引以自豪的建筑当属吊脚楼,最宏伟的建筑群就是那座土司楼,还有对过的那个瀑布,临河的人家都把自己家当做观景台,如果要拍照,每人2元钱。

在电影中,刘晓庆卖的米豆腐,是湘西的著名小吃之一。芙蓉镇不大,很快就找到了刘晓庆拍电影芙蓉镇的113号米豆腐店。小街上已经分出了正宗刘晓庆米豆腐店与非正宗之别,品牌之战在这小镇里也打得不可开交。

大人们忙着做生意,小孩子自有自己的乐趣,这个小朋友披上蓑衣,在我们的镜头前走起模特步来。

最不可思议的是这里到处都写着厕所,位置之醒目、密度之大,内容之详实,实所罕见。

三.迷人的红石林

采访红石林纯属偶然,去芙蓉镇的路上看到了景区的指示牌,到芙蓉镇住下后,看到了旅馆内悬挂的红石林的照片,通往红石林的路正在修,好在距离只有17公里,一咬牙,我们就上路了。

红石林属于喀斯特地貌的一种,在我国云南、贵州两省分布较多,以灰色石林为主,像古丈红石林这样的“红皮肤”现在是全国唯一的。

古丈红石林核心区占地约20 平方公里,色彩鲜艳,造型优美,最珍贵的是古丈红石林保持了原生态之美,在发现以前从来没有被人打扰过。

我们进去时,天气阴沉沉的,红石林发出暗红的颜色,我们在石林间穿越,惊叹造物主的伟大。

在红石林东部有一尊高12.26米的石柱,巍然耸立,挺拔伟岸,其神态模样酷似领袖人物的雕像。神奇的是,再换一角度观之,又极似立于川上,抒发“逝者如斯夫”感叹的孔夫子。

而位于另一旁的两尊高大石柱,恰如从容就义的巾帼女英雄和屈子行吟图,令人肃然走敬。因此,人们为这里的红石林起了一个响亮动听的别名----巨人园。

石林中有峡谷、溪流、清泉,绿茸茸的草坪、古老的紫藤花,与红石林相得益彰,宛如一个天然的园林。

不久,太阳出来了,给整座石林披上了一层金光。这里所有的石头都披着一层细密的纹格,如同珊瑚礁一般,在阳光下阴阳间隔,细密有致。

据说,红石林的色彩还因天气而变,晴天望之,一片紫红,阵雨过后,顿成褐红,宛如一幅山水画,雨过天晴,无数石峰又魔幻一般从边缘由褐红变成紫红,此时颜色鲜艳,如工笔重彩,须臾之间,变化多端,令人惊叹。虽然我们没有领略这多变的色彩,但就这一晴一阴的变化,就叫人惊叹不已。

红石林正在筹建,一切都还是原汁原貌,我们沿着石林间的地形往上攀登,建设者们正在石林间铺设小道,不久的将来,我们镜头中的一切都将成为历史。

四.永远的凤凰城

上次去凤凰,来去匆匆,还没有品出味,就匆忙的离开了。

凤凰气温很高,我们躲在临江的房间里,等待着太阳西下,阳光渐弱。余晖中的凤凰暖洋洋的,给沱江边的吊脚楼披上了一层金光。

沱江边永远是游客们激动的地方,换上民族的服饰,背对着吊脚楼,留下凤凰城美好的记忆。

夜幕降临了,沱江边吊脚楼里的灯光在沱江水面上摇曳,临江商铺的霓虹灯在不断闪烁,对岸酒吧里传出一阵阵狼嚎般的歌声,我独自走在沱江边和古城的街道上,到处是灯火辉煌的店铺,到处是拥挤的人群。

其实,我最钟情的还是凤凰的早晨,人们还没有醒来,整座城静悄悄的,沱江上飘着一层薄雾,清理垃圾的小船在水面上轻轻地游荡。

偶尔,一个人走过沱江上的石墩,在你的镜头前,留下飘渺的虚幻般的身影。

我沿着沱江的东岸前行,有不少当地的妇女在江边洗衣,为清晨的凤凰增添了一道亮丽的风景线。

过了彩虹桥,沱江在这里轻柔的拐了个弯,对岸是一排呈弧形排列的吊脚楼,不远处,就是那座著名画家黄永玉襄赞,群众集资重修的万名塔。

一条小船在沱江上游荡,衬上两岸的风光,倒也相得益彰。

太阳逐渐升起来,雾霾渐渐散去,游客也多了起来,我们打点行装,离开了凤凰古城。

五.中国土家族第一村—云舍村

知道云舍村,是因为贵州黔东南的采风路线上常提到它。

云舍土家民俗文化村坐落在梵净山太平河风景名胜区内被誉为“天堂河谷”的太平河畔,距江口县城7公里,距梵净山南山门23公里,全村439户1717人中,98%的村民都是杨氏后裔,是江口乡村第一大寨.云舍土家族仍然保留着自身民族的风情习俗,因而被称为“中国土家第一村”。

时值中午,太阳顶头晒着,我们走进一家土家族的院落,品尝正宗的土家族风味。

云舍村的东边有一个神龙潭,水温冬暖夏凉,水面发出奶绿色,不知水有多深。潭中有泉,据说它有一奇异功能,可以充当“气象预报站”和“旱涝协调站”。

天气久暗,神龙泉水就开始涨潮,不几天天必下雨免费领取1000名片赞网站;天若久雨,泉水便倒回神龙潭内,甚至让河流断流,不几天天必转晴。有了神龙泉对旱涝的天然调剂,云舍村可说是旱涝无忧,难怪被称为“神仙居住的地方”。

云舍村最特殊的建筑就是土家族的桶子屋,我原来在网上看时,并不了解它的结构和功能。在村子里遇到一个老者,他一边带我参观一边解说。

原来桶子屋外面多用砖砌成方形或长方形,里面是木房构成的四合天井或三合天井,前面是过厅,中间是堂屋,两边是厢楼。有江渐民居的清秀,同时兼北方民居的厚重。

堂屋两边称“人间”,住人的,父母住左边“人间”,儿媳住右边“人间”。照左”比“右”尊:厢楼下层可安放石磨、石碓或设置猪、牛圈。楼上作姑娘楼,是姑娘们织绣、绩麻、做鞋的地方。

整座建筑的外墙很厚重,有些没有窗户,即使有窗户,也并非木质结构,当年最重要的功能就是防范土匪的侵袭。

各个筒子楼之间相互串联,构成一体,巷道相通,外来人若没有向导几乎走不出去。也是因为如此,从来没有土匪敢于踏步云舍,多年来保有了一方静土。

云舍村基本上还保留着古朴的原貌,原有的房子有些已经败落,新建的院落却一个连一个落成。小巷内果树上硕果累累,院落内的柱子上挂满了玉米和辣椒,谈不上富裕,却也是一个小康之村。

六.横空壁立梵净山

知道梵净山,因为它是与山西五台山、四川峨眉山、安徽九华山、浙江普陀山齐名的中国第五大佛教名山免费领取1000名片赞网站;想上梵净山,则是因为大兵的一组梵净山的片子。

梵净山大概是我所有爬过的山中最难上的山了,从停车场步行到景区门口,乘坐景区的车跑9公里山路到达索道站,然后乘坐20分钟的索道上山,山上没有宾馆,只有一个餐厅,一间房子里紧紧的摆了7张床,那个脏啊!每人100大洋,餐厅的服务员下午4点多要乘缆车下山,于是抛给每人一包方便面,还有几壶开水,算是我们的优厚待遇了。

山势很陡,让山上抬滑竿的老乡给背摄影包,我们下午的目标是月镜山上的蘑菇石,那是梵净山的标志。看过大兵的那一张蘑菇石的照片,至今不忘老和尚那身飘逸的衣裳。

天色尚早,我们懒得上老金顶,就在蘑菇石周围拍摄起来。透过壁立的石头阵,远远的天际间,有一处建筑,那就是有名的燃灯殿。

我们的运气不好,山上到处飘散着雾霾,不远处的新金顶模糊不清,淹没在夕阳苍白的余晖中。

太阳要落山了,我们抓紧时间拍摄蘑菇石的落日,由于光线不透,无论如何也拍摄不出一张像样的片子。

和背包的老乡讲好,第二天早上5点出发上金顶拍日出,金顶山峰直立高达百米,从山下望去,仿佛平地里突兀起一个齐刷刷的用积木搭建起来的山包。

摸着黑攀铁索而上,四面悬崖峭壁、台阶陡峭自不待言,不过我们对户外活动已经适应,原先计划的一个小时的行程,我们只用了半个小时。东方已经发出鱼肚白色,可惜空间混沌,期待的云海没有出现。

站在金顶的顶端,俯视着远处的山峦,对过的老金顶沐浴在阳光中,昨天去过的蘑菇石处,一抹阳光掠过山脊,几个游客正在那里照相留念。

金顶的上半部一分为二,由天桥连接两端。两边各建有一庙,一边供奉释迦佛、一边供奉弥勒佛。中为金刀峡,天桥横跨峡上以沟通两殿。庙后各有一巨石,一名晒经台,一名说法台。这组建筑地处梵净山绝顶,下临一千多米的深谷,十分险峻。迎着朝阳,我们在天桥之上来了张合影。

该下山了,瞅瞅脚下的万丈深渊,腿肚都有点抽筋,咬咬牙,抓紧铁链,一步步挪下去,回头望去,蓝天下,金顶仍然是巍然屹立。

七.如诗如画镇远城

当汽车进入镇远,映入眼帘的便是那舞阳河畔鳞次栉比的独特的建筑,青砖黛瓦、高封火墙、飞檐翘角、雕梁画栋,每一块青石板、每一块青砖都记载着历史遗迹,泣诉着千年古镇的沧桑。

镇远古镇位于舞阳河畔,四周皆山。河水蜿蜒,以“S”形穿城而过,北岸为旧府城,南岸为旧卫城,远观颇似太极图。两城池皆为明代所建,现尚存部分城墙和城门。城内外古建筑、传统民居、历史码头数量颇多

镇远是“山雄水美”之地。雄伟绝壁石屏山蜿如雄狮昂首挺胸,姿势嵬嵬傲然,碧水如诗舞阳河如一条凝碧的玉带,呈“S”型蜿蜒贯通全城,山水城浑然一体倒影成画,构成了太极图上的石屏巨镇,形成了“九山抱一城,一水分府卫”的独特风貌,被中外游客誉为“东方威尼斯”。

气温异常的炎热,不少饭店把桌椅都早早的摆在了河边的广场上,身穿民族服饰的服务员坐在树荫下,等待着客人们光顾。

太阳渐渐落下山去,在河面上拖出了一条长长地金光,不少当地人驾着小船,在舞阳河上撒网捕鱼,逆光中,异常美丽。

夜幕降临,古镇的夜色更加美丽,先是挂在户外的红灯笼亮了起来,在夜幕中燃起一片火红;继而霓虹灯、轮廓灯、路灯渐次亮起,整座城都沐浴在灯光中。

挂在岩壁上的青龙洞和不远处的祝圣桥的灯光相互辉映,镇江塔和古民居的灯火相依相偎,构成了一幅幅镇远的不夜城。

一大早,我们沿着河边漫步,街道上静悄悄的,青山碧水映衬在四周的远山中,层次分明,错落有致,有人说“镇远是一幅画”,是一幅“朴素中见珍奇,淡雅中显神韵”的水墨画,一点不假。

几位渔者在祝圣桥的河面上撒网,碧绿的河水倒影着祝圣桥的影子,那种清澈、那种休闲、那种淡定,使你忍不住停下脚步。

镇远古城古巷道狭长幽深,其结构错综复杂,这些交叉衔连、互相达通的巷子,组成了镇远古城生生相息的血脉。古井遍布全程、形状各异、有圆有方。

镇远古民居既有江南庭院的风貌,又有山地建筑的布局,这种江南与山地的完美结合,使镇远的名居成为中国建筑史上的奇迹。其中“歪门邪道”是镇远的民居建筑中独具特色之处。

八.深山峡谷大七孔

荔波樟江风景区是一个十分有名的地方,而我最中意的当属小七孔景区,那是水的世界,号称“小九寨沟”。可是我们到的早,宾馆老板建议我们去游大七孔景区,于是就多了一个去处。

我一直惊异于大七孔的来历,因为一路上也没有见到大七孔桥,回来上网一查,还真有这么一个桥梁。大七孔桥又名双溪桥,位于贵州省王蒙乡孟塘村附近的孟塘河(又名打狗河)上,有七个桥孔,高7米、宽4.5米、长35米,横跨东西。

进入景区,虽然连遭大旱,水位大降,但就那一弯碧绿的水面和那遮天盖地的树木,山崖上裸露的巨石以及从巨石缝隙间攀爬出来的巨藤,这种原生态的情景就叫人赞叹不已。

我们正在溪边的小路上行走,猛一抬头,在阴暗的山崖上,突然有一道亮光,一个硕大的门洞突然洞开,傍晚暖暖的光鲜投射过来,那就是大七孔的天生桥。

这是一座喀斯特天然桥,桥高60米,宽20米,石桥雄峻伟岸。被人们称作“大自然的凯旋门”。

景区的尽头就是那座被称作“妖风洞”的喀斯特溶洞,据说里边会不时飘散出一些烟雾,似有妖孽作怪。现在通往洞内的小路已经封堵,只能在外边到此一游了。

八.青翠欲滴小七孔

小七孔是荔波漳江风景区最漂亮的一个景区,也是我们次游览的重点。

进入景区,一座七孔小桥横卧河上,景区之名由桥而得。这是一座小巧玲珑的七孔古石桥,桥长25米,桥面宽4米,拱高4米,建于清道光15(1836)年,昔为沟通荔波至广西的重要桥梁。桥由麻石条砌成,桥身爬满藤蔓和蕨类;古色古香的桥下是绿得令人心醉的涵碧潭。两岸古木参天,巨大的虬枝沿着桥伸臂,宛如巨伞撑在桥上。

过小七孔桥,前行百余米,就是那座拉雅瀑布,瀑宽十多米,落差30米,逼近仰视,几疑天河自空而降。瀑势如山倒,吼声状雷,颇为壮观。瀑布腾空喷泻,横向坠落,瀑在路侧,人在瀑下,倍觉畅酣和亲切。

网上说在介绍68级瀑布时说:“沿高高低低的河床,错落着68级瀑布和跌水。层层叠叠的瀑布,淙淙哗哗倾泻而下,千姿百态的瀑布跌水竞领风骚,争奇斗妍,构成风情万种的动态水景,令游客目不暇接。”

可惜我们遇到了一个大旱之年,看不到那些“倾珠撒玉,推雪拥云,或如匹练飘逸,似银河泻地”的景象,眼前的,只是那些近乎干涸的河床。

68级瀑布的上游就是知音谷,那是一个幽静的所在,虽然水不是十分丰盛,但植被依然苍翠。

我最喜欢的当属水上森林,在响水河谷里丛生着茂密的乔木和灌木,形成一道翡翠屏障。

清澈的河水从河床的杂木林中穿涌而下,年复一年,日复一日的冲涮,河床已没有了一粒泥沙,连磐石也被激流磨光了棱角而变得“圆滑”起来。

树木象多情的汉子,死死扎根在河床的怀抱里,纹丝不动。这种“水在石上淌,树在水中长”的奇景,人见人叹。

和九寨沟相比,这里就是一个盆景,没有九寨沟水面上宽大的栈道,水上森林中,石上盘根错节,枝间古藤缠绕。游人手攀曳藤、足踏石台,沿河穿行,踩瀑践浪,有惊无险而趣味无穷。

水上森林完了,小七孔也就游览的差不多了,余下的鸳鸯湖、卧龙潭,不看也罢。

九.西江千户苗寨

我一直向往到贵州的黔东南采风,而西江千户苗寨就是这次民俗采风的开始。

西江千户苗寨,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州的雷山县,由十余个依山而建的自然村寨相连成片,是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。西江是一个保存苗族“原始生态”文化完整的地方,是领略和认识中国苗族漫长历史与发展的首选之地。西江千户苗寨,一座露天博物馆,展览着一部苗族发展的史诗,成为观赏和研究苗族传统文化的大看台。

西江千户苗寨所在地形为典型河流谷地,清澈见底的白水河穿寨而过,苗寨的主体位于河流东北侧的河谷坡地上。千百年来,勤劳勇敢的苗族同胞在这里日出而作,日落而归,在苗寨上游地区开辟出了大片的梯田,形成了浓郁的农耕文化与优美的田园风光。由于受耕地资源的限制,生活在这里的苗族居民充分利用这里的地形特点,在半山建造独具特色的吊脚楼,上千户吊脚楼随着地形的起伏变化,层峦叠嶂,鳞次栉比,蔚为壮观。

村子下边的街道已经成了名副其实的商业街,店铺鳞次栉比,可山坡上的吊脚楼确实原生态的,有的人家正在修缮房屋,村民们也过着正常的生活。

村子的对过有一个观景台,从哪里可以看到苗寨的全貌,可惜雾霾太重,也有不少游客在观景台上拍照留念。

西江的原住民几乎是清一色的苗族同胞,因为过去穿长袍,包头巾头帕,颜色都是黑色的,故称“黑苗”,也称“长裙苗”。现在街上已经很难看到穿民族服装的人了,一般妇女也就是在头顶上别一朵花,偶然见到穿民族服饰的,不是去表演,就是去吃婚宴。

每天上午11:30分,在村子中央的广场上,都会有一场民俗表演,值得注意的是,演员全部是村子里的村民,尤其是老年合唱团,虽然听不懂他们的歌词,但他们的年纪、服饰以及仪表仪容,给游客们留下了很深的印象。

演出之余,他们还是过着普通村民的生活。

十. 新桥苗寨

新桥苗寨就在公路边,距离雷山县城7公里,之所以在诸多的苗寨中选择它来采风,是因为它有着独特的因素。

一是它的水上粮仓,全村数十座粮仓集中建造在一个大的水塘之上,水中是石头的柱脚,上面是圆圆的木柱子,每一家的粮仓互相间隔,有路或者木制的栈道链接,有些高低参差,需用梯子上下。水面上飘起了一层厚厚的浮萍,绿绿的。据说,水上粮仓可以防火、防鼠、放虫子,至今一直在用。

另一个就是它的服饰,这里被称作“短裙苗”,据说新桥的苗族女人通常穿一种仅长5—7寸的百褶裙,被人戏称为“超短裙”。具体的穿法是,平时穿两条裙子,节日盛装的时候穿三四条裙子,但不管穿多少裙子,长度总也不会增加,裙子里面穿窄腿长裤或打绑腿,裙子外面罩有花围腰和花彩带,上身多是绣花衣、对襟衣,衣服上的刺绣花样多为蝴蝶花纹。

她们的“唐朝发式”也很有意思。将头发梳成大髻,再用大木梳固定耸于头顶,和唐代壁画上的仕女非常相似。我们在村子里转悠了半天,也没有见到传统的服饰,据说,只有节日或者表演的时候才穿,可见民族的东西越来越少了。

十一.原生态的三宝侗寨

榕江县的三宝侗寨很有名气,号称“天下第一侗寨”,自然就列为我们采风的目标。

进景区的大门,一个侗族鼓楼高高的耸立着,这个“三宝鼓楼”始建于清道光年间,咸同年间被毁,光绪十七年(1891)重建,主楼坐北朝南,为三重檐四角攒尖木质结构,不用一根钉子,建筑面积225平方米,21层,总高35.18米,总占地面积8000平方米。

在鼓楼内和附属建筑物上,绘画和雕刻有侗族从母系氏族社会以来的历史沿革,以及中国侗族多支系的古风遗韵、传统服饰、民间习俗等。集中国侗族历史文化之大成,是古榕风景名胜区一道亮丽的风景。

2001年10月20日,已被吉尼斯总部评审,以“最高、最大、楼层最多”的特点入编《大世界吉尼斯记录大全》。给人一种很好的感觉。可惜上楼的大门紧闭,无法上去观看。

村子旁边有一条河叫都柳江,都柳江沿岸可看到一大群古榕树。这些榕树大概植于清代乾隆年间,距今已有300多年历史。现有古榕数30多株,这些高20米,胸围6米以上的参天巨树,彼此之间根系相连,枝叶相拥,形成一片罕见的榕树群。像一个绿色天盖。

古榕群间有一条鹅卵石铺成的街道,当地人叫花街。这条街大概500米长,鹅卵石镶嵌成了十二生肖的图案。街尾有一尊“珠郎娘美”的白色大理石雕像,格外夺目。雕塑由一男一女组成,男的叫珠郎,女的叫娘美。20世纪50年代中国曾拍过一部电影叫《秦娘美》,这是一个中国式的“罗密欧与朱丽叶”的故事,而这里就是娘美的故乡。

侗寨除了鼓楼多外,就是圣母祠,侗家人称为“萨玛祠”(萨玛是大祖母的意思),它是侗族人民祭祀女神“萨玛”的祠庙,几乎每个村寨都有,整个三宝侗乡共有9座。祠庙内都有用砖瓦盖成的小屋,屋中央用石头垒成石堆,中间插一把半开的纸伞,周围有12或14个小木椿或小石堆。纸伞和木椿上披挂剪纸。这些木椿、石堆表示“萨玛”之位。祠庙外都种植有一株常青树,象征圣母“健康长寿”。

我在村子里转悠了一圈,侗族传统的东西已经不多了,但是,侗族妇女织布、捶布的习俗还是吸引着我们。就连村旁的大榕树上所贴的字符,恐怕也是和驱邪保平安有关。

网上把村旁的都柳江描写的很美,但在我看来,江水已经污染的很严重了,我很纠结:像西江千户苗寨那样,人们说她过度商业化;可是像三宝侗寨这样几乎原生态的村子,却脏的一塌糊涂,古村落的保护和利用有没有更好的办法免费领取1000名片赞网站?

离开村子,最显眼的还是高高的三宝鼓楼,祝愿三宝侗寨越来越美好。

十二. 最后的枪手部落—岜沙苗寨

岜沙苗寨离从江县城只有7公里,因为独特的民俗而为人们所关注。我们自然也就选择了它。

车停在路旁,顺着一条石条砌成的小路走上去,在岜沙的一个小广场上,一群少男少女正在化妆,据说来了一个什么部的副部长,要看少数民族表演,当地领导害怕榕江到从江的路面太烂(平均时速20公里啊),特意把这些演员拉到了这里。

领导还没来,雨就来了,大家慌忙到公路旁的车里避雨,我和巴易径直向村子里走去,村子里一片破旧的建筑,看来这里老百姓的生活水平并不高。

待我们回到车旁,演员们早走光了,据说,领导不来了,我们百无聊赖的呆在售票处门口,希望得知表演的准确信息。村里参加表演的小姑娘也在那里玩耍,售票处的人员说,下午还会有客人来,表演还会进行。

小姑娘们开始向山上移动,我们随即跟上去,原来大批参加表演的村民都在等待,男的在伺弄手中的武器,女的在抓紧时间做活。

岜沙男子在头顶挽着发髻,穿着自家纺织的无领右开襟亮布衣,直筒大裤管亮布裤。长年身佩腰刀,肩扛火药枪,仿佛古代武士。女性则穿着自己制作的亮布衣裙,佩戴银饰。

村民们依照惯例站好,女的排队站在门内,男的分列大门两旁,各持手中枪械,门口一排手持乐器,顿时乐器齐鸣,枪声四起,这就是岜沙的迎宾仪式。

我们随着客人的队伍上到村头的一座貌似村史展览室的二层小楼上,里面介绍的是当地的民俗,我们无心去听,但这里独特的地理位置却是拍摄村子全景的最佳位置。

沿着森林中的一条小路,前边有一座小亭,里边敬放的是一个巨大的樟木树桩。1976年,北京修建毛主席纪念堂,怀着对毛主席无限敬重的岜沙人,毅然决定将寨前小山头一棵全寨视为林中大神、直径1.2米的千年香樟树敬献给毛主席纪念堂。樟树出寨时,全寨老少都跑到公路两边夹道目送,一直到尘灰已净。为志纪念,于树址处建造了一座八角纪念亭“敬献毛主席纪念堂香樟木纪念亭”,人们围着树桩,用手去触摸它,据说可以带来好运。

我们随着村民们的表演队伍在寨子里穿行,寨子并不富裕,到处都是古朴的样子。

突然,三位大汉拦住我们的去路,讨要演出费,我们说已经买过门票了呀,三个人不依不饶,说门票是旅游局的,还要给他们演出费,每人20元,经过讨价还价,最后以100元了结。

演出前有一位族长带领大家先去一棵神树前做法事,然后是岜沙的舞蹈,后来是抢亲的民俗表演,最后在枪手们的轰鸣声中结束。

我们期待的岜沙用镰刀剃头的表演开始了,不用热水,就那么一瓶水湿了湿头发,一位手艺精湛的师傅左右开弓,不大一会儿工夫,剃头完毕。

值得注意的是,头发中间的发髻仍然保留着,“发髻”,苗语称作“户棍”,是男性装束中最重要的性别标志——剃掉男性头部四周大部分的头发,仅留下中部盘发为鬏髻,并终生保持这种发式。据说,这种装束是从蚩尤老祖时代传下来的,也是迄今为止在中国所能见到最古老的男性发式。曾有日本民族、民俗学家寻根来到黔东南,岜沙人还引起了他们浓厚的兴趣,因为日本的武士装束和岜沙人的装束几乎没有二样,所以有人认为日本人的祖先是岜沙人。

表演结束,人们逐渐散去,这位“武士”是岜沙的代言人,父子俩站好,任由拍照,当然也是有付费的。

回到停车场,山间飘起一朵白云,看看山这边的另一个岜沙寨子,他们还生活在自己的大山中。

十三.龙脊梯田

去过元阳梯田后,就一直想去龙脊梯田,网上说,中秋节前后是最好的季节,结果去的有点早,梯田还是一片翠绿,如果国庆节去,将会是非常漂亮的金黄。

龙脊梯田最壮观的莫过于大寨梯田,也称作金坑红瑶梯田。我们到的比较晚,天气又雾蒙蒙的,于是决定在村子周围转转,明天一早上山。

早上6点出发,由于大寨要上到山上拍摄,于是雇了几个当地的妇女背设备。

我们先去2号景点,相对位置较低一些,但个人感觉,如果光线好,这里早上拍摄逆光梯田的位置非常好。

瑶族妇女非常勤劳,我们拍摄的时候,他们就在山坡上做针线活。我们要转场了,又背起装备走在前边。

1号景点位置最高,同2号景点之间有一条石板路,我们沿着石板路一路向上,边走边拍摄,差不多用了一个小时才到达。这里视线最开阔,可是最难构图。

1号距离3号最远,需要步行2个小时,中间有一段土路,要在一人高的丛林间穿行,稍不留意,就可能滑到。

3号景点高度和1号差不多,但从这里观察梯田,要壮观的多。

在3号拍摄完,就该下山了,同去的瑶族妇女换上带去的民族服装,行走在山间小道上,非常醒目。

从早上6点上山,下到村子里,已经是下午1:30分了,整整7个半小时。

十四.雾漫小东江

想去小东江,不是一年两年的事了。

开车在景区里穿越了一个来回,最好的拍摄地点还是在2号桥,于是,就近住下,如果不是电线挡着,坐在房间外的走廊上就可以拍片。

将近6点钟,平静的江面上飘飘渺渺起了一层薄纱,很有点舞台上朦朦胧胧的味道,正在休息的色友们顾不得炎热,赤着脊梁,掂起家伙就走。

江面上的雾气越来越浓,越升越高,慢慢的。遮盖了整个江面,连对过的大山也只剩一个山头了。

很奇怪,小东江的雾像一个顽皮的孩子,一会儿升腾,一会儿收缩,一会儿又退回到江的那一边,像一条带子,缠绕在山脚。

下午的江面上没有船只,静静地,只有纵横合围的江雾,由着他的性子在任意挥洒,就像一幅幅水墨画,在山峦间变化着。

早上起来,才发现江雾一晚上都没有散去,在江面上升腾着,远处,只有那隐隐约约的山头,像在大海中起伏跌宕的一艘帆船

6点钟,当地旅游局安排的小船如约而至。飘渺的江面上多了几只小船点缀,一下子灵活了起来。

太阳在山那边还没有升起来,但光线却越来越强,逆光下的山腰间,树木房屋在雾霭间显现。小船不断地在江雾中穿行,勾勒出一幅幅图画来。

一只小船稳稳的停在江面上,船老大使足力气,把手中的渔网抛出,随着号子声,只听得身边都是连拍的“啪啪”声,逆光中,多了几幅漂亮的作品。

太阳升起来了,江面上的雾越来越小,小船完成了当天的表演任务,一个接一个的回去了,可是没有过足瘾的色友们仍然不肯离去,在江边寻找着自己的拍摄对象。

一个当地的摄影师叫回了一条船,供他北京来的色友拍摄,我们借着机会,站在江边拍摄起来。

随着太阳升高,光线渐强,江雾慢慢退去,整个江面上的雾收缩成一条带子,退回到江的另一侧,雾退去的地方,倒影着山和树木的影子。

雾带也消失了,江面上又飘洒着一层薄雾,若隐若现,飘飘渺渺,那真是仙境的感觉。

告别小东江,这一趟,没有白来。

留言评论

暂无留言